Intorno al mondo con Dicky - Il documentario

RUBRICHE

a cura di Ricardo Preve

IL DOCUMENTARIO: RAGIONAMENTO O PASSIONE?

Ai confini fra l’arte e il giornalismo

Il filosofo inglese J.L.

Austin disse “In vino, possibilmente, veritas, ma in un simposio di astemi,

verum”.

Austin (1911 – 1960) era un

esponente della cosiddetta “filosofia ordinaria del linguaggio” che sosteneva

che le parole erano funzionali ad atti che chi le diceva era propenso ad

eseguire. Con la frase intendeva che la sobria riflessione di un gruppo di

pensanti razionali aveva più merito della reazione emotiva scaturita dalle

passioni di un momento.

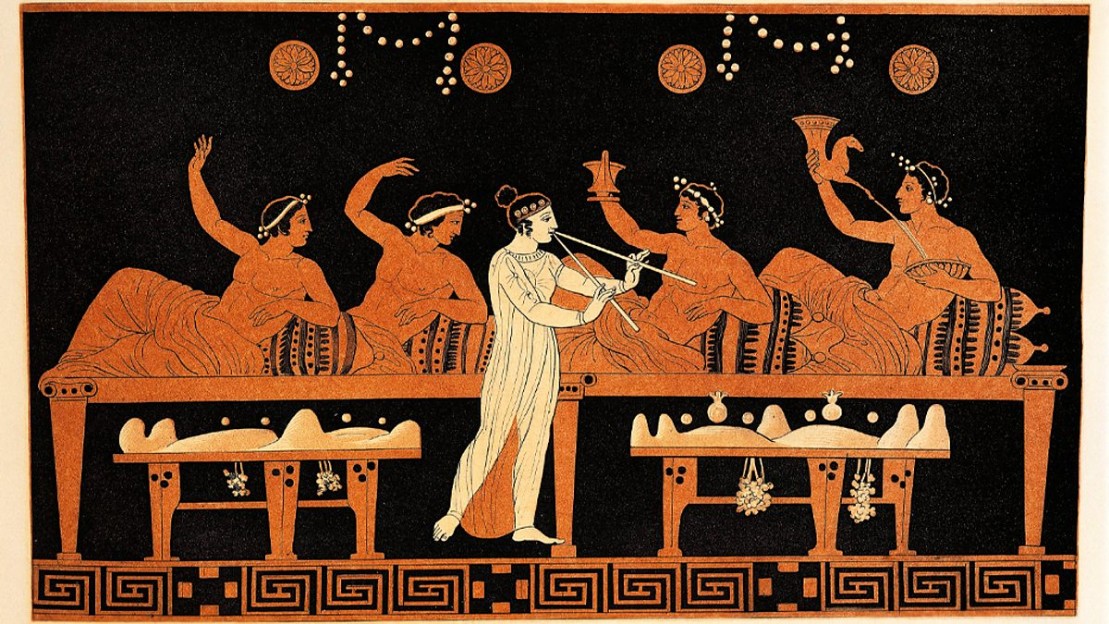

Austin presentava la sua tesi

come contrappeso alle origini del concetto di simposio, nato dai racconti di

Platone e Senofonte, e ripreso nelle poesie greche di Teognide di Megara. Il

simposio come baccanale di piaceri, che includeva il sesso, la musica, ed il

vino, sollecitava e legittimava riflessioni scaturite dalle passioni del

momento piuttosto che da un sereno ragionamento.

Ecco quindi il contrasto fra due grandi teorie della struttura del racconto. Struttura narrativa che diventa visuale nel caso dei documentari.

Come bisogna raccontare una storia? Come un freddo dibattito fra teorie contrapposte, o come uno scontro di passioni? E che ruolo deve avere il regista di un documentario? Deve essere un sobrio e distaccato espositore che descrive i fatti rilevanti e lascia allo spettatore l’arbitrio di un autonomo giudizio, oppure quello del paladino di una causa che si avvolge in una bandiera e carica le trincee del nemico ideologico?

Siamo di fronte a un tema non risolto di un’… arte? … mestiere? … professione?... che mi consuma da ormai 20 anni.

Il documentario come forma di espressione visuale ha subito, non sorprendentemente, grandi cambiamenti negli ultimi due decenni, dovuti non solo agli sviluppi della tecnologia cinematografica. Dopo tutto dietro alla cinepresa ci sono persone, che decidono quali bottoni premere: non siamo mica solo come le scimmie sulle prime navi spaziali sovietiche, che erano costrette a premere bottoni colorati a seconda di stimoli inviati dai controllori terrestri. E queste persone cambiano, logicamente, con il passo inesorabile degli anni.

Il tema mi è stato sollevato in questi giorni grazie alla perspicace osservazione di un amico il quale ritiene che recentemente, tanti documentari suscitano polemiche anche in relazione a soggetti che a prima vista non sembrerebbero controversi.

Ritengo sia vero che un documentario che non suscita polemica finisca col passare inosservato e percorrere troppo rapidamente la parabola fra la fine della produzione e la temuta sparizione dall’opinione pubblica. Nel momento in cui si chiude un documentario ci si sente spesso come pronti ad essere traghettati da Caronte: l’effimera notorietà dura solo il tempo che ci si impiaga ad attraversare il fiume Ade. Una volta arrivati sull’altra sponda, si sparisce fra le tante altre anime anonime di registi in pena.

Questo desiderio di prolungare nel tempo la rilevanza di un nostro lavoro cinematografico, la speranza che una ricerca su Google lo restituisca tra i risultati il più a lungo possibile, può incentivare uno stile di regia del documentario che si avvicina al sensazionalismo.

D’altra parte ci possono essere tematiche controverse semplicemente per la loro natura. In Italia, per esempio, qualsiasi gruppo di discussione su Facebook che includa riferimenti al periodo fascista o alla Resistenza finisce per dover escludere qualcuno, prima o dopo, dal sito in conseguenza di insulti o minacce.

Fermo restando che gli italiani, popolo dei miei antenati e che ammiro moltissimo, sono spesso portati a reagire con veemenza di fronte ad un ampio spettro di argomenti.

Ci sono però eccezioni.

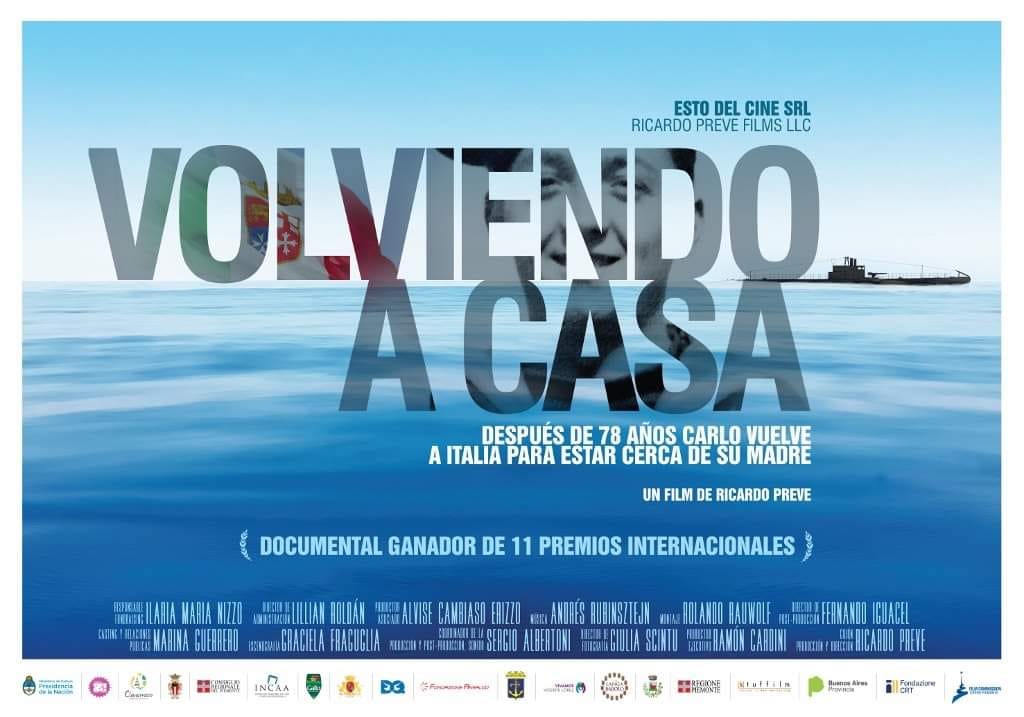

Il mio più recente documentario, “Tornando A Casa”, tratta di avvenimenti che risalgono al 1940. Sebbene non abbia riferimenti diretti a questioni politiche, tratta la storia di un sommergibile della marina ai tempi di Mussolini, e mi aspettavo che qualche opinione mi costringesse a spiegare che la mia scelta del soggetto non aveva motivazioni politiche. Ma in mezzo alle migliaia di commenti ricevuti dal pubblico dopo le trasmissioni su RAI Storia e RAI Play, nessuno ha fatto cenno alla questione.

Rimane tuttavia il fatto che certi temi (la pedofilia fra i preti della chiesa Cattolica, la corruzione dei partiti politici, etc.) sono così fortemente controversi in sé e per sé che sarebbe impossibile farne un documentario senza suscitare polemiche.

Resta da chiedersi dunque

perché ci sono documentari che affrontano temi che sembrerebbero essere non

controversi, ma che, malgrado ciò, suscitano forti reazioni nel pubblico.

Forse la risposta è cosa giace

“al disotto” della storia, cioè quali elementi narrativi di un documentario minaccino

tradizioni, idee, o valori ritenuti essenziali dal pubblico come parte della

loro identità collettiva, e da esso onorati. Questi elementi forse potrebbero non

essere immediatamente o facilmente individuati, ma se esistono avranno

certamente un impatto.

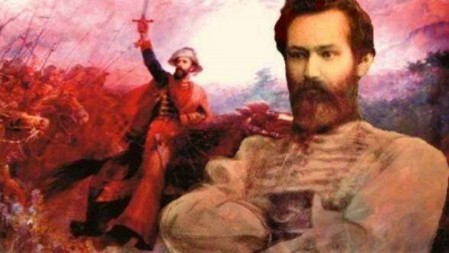

Cito come esempio il mio primo

cortometraggio, un lavoro sull’ultima notte nella vita del generale Guemes,

figura di spicco nella storia dell’indipendenza argentina, ma particolarmente

per la regione di Salta, nel nordovest del paese. Guemes tenne a bada gli

eserciti del re di Spagna e contribuì in modo decisivo alla liberazione

nazionale.

Guemes insomma è un po’ il

Garibaldi di Salta: per usare un termine molto secolo XX, “l’uomo della strada”

di Salta si identifica con Guemes, seppur morto nel lontano 1821. Come mi disse

una volta un tassista, “era il nostro capo”.

Per i “saltenios” Guemes è il

loro eroe e colui che meglio li rappresenta. Nell’immaginario popolare è coraggioso,

onesto, intelligente e grande stratega militare. La figura di Guemes è quindi diventata

a Salta un mito sacro ed intoccabile, la quintessenza del “macho argentino”,

nel miglior stile Diego Maradona.

Il mio film fa accenno a un

fatto storico assolutamente documentato: Guemes morì a causa di una ferita

d’arma da fuoco nei glutei. Lo ammetto: forse avrei potuto prescindere di

mostrare i glutei gangrenosi di Guemes nel film, un trucco di scena realizzato in

modo molto realistico dal miglior specialista di ferite prostetiche dell’intera

Argentina. Ma mi sembrava importante mostrare la vicenda per come si era

realmente verificata.

Tutto quello che il mio film

mostra è storicamente vero. Guemes fu ferito nei glutei mentre montava in sella

da un colpo di pistola sparato da un nemico caduto a terra. La gangrena lo

uccise dopo una decina di giorni, preso da orribili sofferenze. Ma la realtà di

questa circostanza è in aperta contrapposizione rispetto alla iconografia

tradizionale della morte di Guemes: ferito al petto mentre caricava il nemico,

muore serenamente ai piedi del suo cavallo mentre declama amore eterno per la

madrepatria.

Appena finito il film, fummo

invitati a proiettarlo ad un evento cinematografico a Salta.

La reazione fu sconvolgente.

Quando si accesero le luci dopo la proiezione una signora, presidentessa

dell’accademia storica della città, si arrampicò sul palcoscenico sul quale mi

trovavo per rispondere alle domande del pubblico, e mi urlò insulti a pochi

centimetri dal viso. Ricordo bene la sua faccia rossa e consumata dalla rabbia.

Altre persone mi gridavano minacce, e profferivano le immancabili allusioni a

un presunto lavoro svolto da mia madre.

C’è da chiedersi come mai un

uomo morto nel 1821 susciti ancora passioni così accese nei nostri tempi. Credo

che la chiave per capire il fenomeno stia nella interazione del pubblico con il

valore identitario dell’episodio. Guemes è Salta e Salta è Guemes: quando il

film fu mostrato ai festival di cinema in altre sedi, nessuno ebbe reazioni

negative o appassionate. Diceva il deputato americano Tip O’Neill che “la

politica è sempre locale”, e forse la stessa massima è valida per i

documentari.

Credo quindi che un

documentario possa o meno generare polemiche in relazione al suo contenuto,

alla forma in cui esso viene trattato, ma soprattutto, in misura più rilevante,

alla interazione fra la storia e il contesto nel quale vive il pubblico che ne

fruisce.

È notevole la frase del famoso

impresario di circo P.T. Barnum “Non mi preoccupa quello che scriverete su di

me, solo che scriviate bene il mio nome”. Sebbene sia vero che certi documentari

sono fatti più per portare notorietà al regista che per una analisi rigorosa

del soggetto, la chiave per capire veramente come verrà visto dalla società sta

nell’analizzare correttamente l’inserimento dell’opera nel mondo in cui è stata

creata, e in cui verrà vista.

clicca sui titoli se vuoi leggere i servizi precedenti: