Intorno al mondo con Dicky - Verso un nuovo neorealismo

RUBRICHE

a cura di Ricardo Preve

Verso un nuovo neorealismo?

Il cinema minimalista in tempi di Covid

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia giaceva in rovine. Le principali città erano ridotte a cumuli di macerie dai bombardamenti alleati. Centinaia di migliaia di uomini italiani erano prigionieri di guerra all’estero, mentre fra i civili anziani, donne, e bambini erano periti nella madrepatria. E la società italiana si chiedeva se avrebbe mai rivisto le glorie del passato.

Il cinema non sfuggì alla catastrofe. A Cinecittà, culla del cinema italiano creata dal fascismo sotto il famoso lemma “La cinematografia è l’arma più forte”, migliaia di sfollati si riparavano nei capannoni abbandonati. Il fascismo aveva cercato di prolungare l’agonia del nostro cinema con il fugace Cinevillaggio, costruito vicino a Venezia e mai pienamente messo in funzione, e che quindi solo servì a disperdere ulteriormente le ultime energie creative a disposizione. Per di più i tedeschi si erano portati via una buona quantità di attrezzature, pellicole, e maestranze nella loro ritirata dall’Italia.

Ma da queste rovine nacque un movimento estetico che avrebbe rivoluzionato la storia del cinema. Costretti a darsi da fare senza quasi niente, registi come Rossellini, Visconti e De Sica trovarono il modo di creare una bellezza splendente fra le ombre della morte e la disperazione. Incollando piccoli pezzi di pellicola raccattata un po’ ovunque sino a averne sufficiente per un lungometraggio, girando nelle strade quasi deserte del dopoguerra con attori non professionisti, e scrivendo sceneggiature che riflettevano la devastazione subita da loro stessi, questi registi riuscirono a far rinascere il cinema italiano.

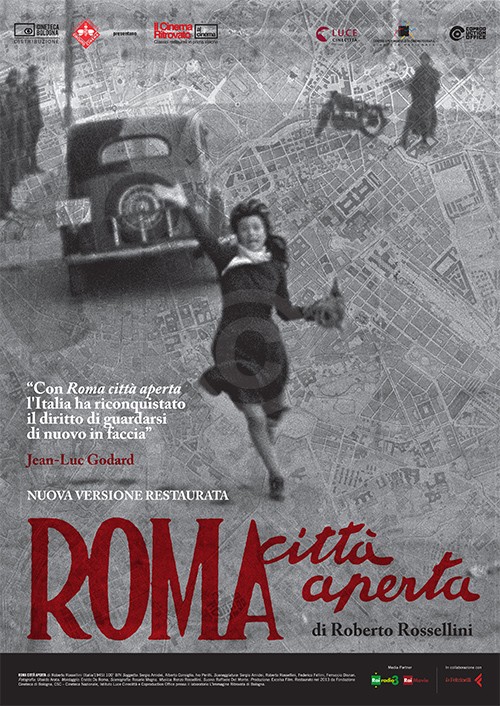

Rossellini (già pratico nelle arti del cinema quasi documentario con “La nave bianca” (1941) girato a bordo di navi militari italiane durante la guerra) rivoluzionò la forma di vedere cinema per gli italiani con “Roma città aperta” (1945). Il film, basato su fatti reali vissuti personalmente in molti casi dagli spettatori, ebbe un profondo impatto sulla società italiana. Ma servì anche a rilanciare il cinema italiano a livello internazionale, vincendo il Grand Prix al Festival di Cannes nel 1946, e ricevendo una candidatura al Oscar per migliore sceneggiatura originale.

Similmente, “Ladri di biciclette” (1948) di Vittorio De Sica, vincitore del Oscar per miglior film straniero nel 1950, e dichiarato il miglior film di tutti i tempi dalla rivista cinematografica britannica Sight and Sound, si valse di un vero operaio romano, e di un bambino trovato per strada da De Sica nel quartiere romano di Garbatella, per i due personaggi principali della storia.

Entrambi questi film, come altri del movimento cinematografico neorealista, furono girati malgrado tante difficoltà, in un momento nel quale sembrava impossibile riuscire a produrre qualcosa data la catastrofe economica e sociale di quel momento storico.

Ed eccoci allora a premere il tasto “fast forward” per arrivare a questo 2021 tanto travagliato dal Covid.

È possibile fare cinema oggi nel mezzo di una pandemia che, malgrado qualche luce di speranza suggerita dai vaccini, non smette di preoccuparci con temi forse ritenuti più concreti? Temi come la salute, il lavoro, o… il poter prendere un aperitivo con gli amici senza mascherine o distanza.

Eppure anche adesso, in questi momenti cosi difficili, sorge qualche indizio che, ancora una volta, il cinema ci può suggerire sentieri d’uscita che ci aiutino a scampare dal profondo buco dove ci sentiamo di essere.

Recentemente, ho visto alcuni film che mi suggeriscono questo. Per esempio, “Malcom e Marie”, girato (in bianco e nero, dettaglio non minore…) negli USA nel 2020 da Sam Levinson con solo due attori (Zendaya e John David Washington), di cui vi ho già raccontato. Questo film è un esempio di minimalismo cinematografico: succede tutto in una notte, in un solo posto (una casa in California), e racconta una storia molto semplice. Ma anche così il film riesce, a mio parere, a creare una storia di grande realismo e bellezza.

E non mancano le piccole produzioni artigianali, come il film “Ha visto mio figlio? (Have you seen my son?) girato da una donna nera, Connie St. John, negli USA. Il film è stato realizzato con due attori che si sono autoripresi, ognuno a casa propria, e poi le immagini sono state editate per “congiungerli” (https://www.youtube.com/watch?v=Xlw_wWEqjLE). Non voglio rovinarvi la visione del film raccontandovi troppo, ma posso dirvi che si riferisce a un tema molto attuale per la società americana.

E ancora… Oggi esce online un altro film, girato anche questo con solo due attrici (Sydney Charles e Celeste M. Cooper) dalla Steppenwolf Theater Company a Chicago. Intitolato “Duchess! Duchess! Duchess!” per produrlo le due attrici furono anche riprese separatamente nelle loro case, ma in questo caso usando telecamere controllate remotamente. Alludendo obliquamente alle duchesse di Sussex e Cambridge (un altro cenno verso i temi contemporanei), per produrre il film le telecamere, luci, arredamenti, costumi e tutto il necessario per le riprese è stato lasciato alle porte delle case delle due attrici, che sono state istruite via Zoom per poter dislocare con precisione le telecamere, passo essenziale per montare le immagini del film in cui appaiono una accanto all’altra, e gestire tutti gli altri aspetti della produzione.

La storia ci insegna che le situazioni difficili finiscono con lo stimolare la creatività e producono qualcosa di innovativo. Fu cosi con il cinema italiano, ma anche con quello argentino dopo la dittatura militare (1976-1983), quello arabo dopo la caduta di Gheddafi durante la “primavera araba” del 2010, e in tanti altri casi.

Insomma, siamo di fronte a una rinascita di un cinema più semplice - ma non per questo meno bello - di un nuovo linguaggio espressivo, di una metamorfosi culturalmente rilevante, come succedette nell’Italia del dopoguerra con il Neorealismo? Forse è troppo presto per saperlo, ma i segnali che vediamo sui nostri schermi sono incoraggianti.

1

recensione

Mario

14 Mar 2021

Grazie Ricardo! Questo accostamento tra il neorealismo ed il cinema della pandemia è davvero un tema molto interessante. L'esperto sei tu, ma siccome io faccio parte del pubblico (cioè dell'unico soggetto che decide se una moda attecchisce o è destinata a morire), provo a darti una risposta. Siamo di fronte alla rinascita di un cinema più semplice? Dipenderà dal pubblico, bisognerà vedere se ne ha avuto abbastanza di fumetti e supereroi oppure no. Tu citi il neorealismo; io l'altra sera ho rivisto Persona di Bergman. Guardando film di questo genere (ma ci potremmo mettere insieme anche Bunuel, Antonioni o 2001 Odissea nello Spazio) mi sbalordisco sempre al pensiero che film "difficili" come questi, che non concedevano nulla allo spettatore in termini di intrattenimento, trovassero una distribuzione, andassero nelle sale e le riempissero. Forse non è cambiato il cinema; forse è cambiata la gente....

clicca sui titoli se vuoi leggere i servizi precedenti: